Im schönen Hamburger Stadtteil Uhlenhorst war ein Platz umbenannt worden. Er hieß nicht mehr Emily-Ruete-, sondern Teressa-Platz. Beide Namen sagten mir nichts. Doch eine kurze Suche im Internet gab Aufschluss und erschütterte mich zutiefst.

Am 12. April 2024 fand auf dem Platz eine Gedenkfeier statt. Ich hörte davon und ging hin, nicht ahnend, welch bewegende Veranstaltung mich erwartete.

Emily Ruete war eine Prinzessin aus Sansibar, Teressa die Tochter einer polnischen Zwangsarbeiterin. Von beiden möchte ich erzählen. Ich beginne mit Emily Ruete (1844-1924), nach der man den Platz zunächst benannt hatte.

Wer war Emily Ruete?

Bekannt wurde sie als „Prinzessin von Sansibar“. Sie soll die erste Muslimin gewesen sein, die vor nahezu 150 Jahren ihre Memoiren schrieb und damit Einblicke in die afrikanisch-arabische Welt gewährte.

Eigentlich hieß sie Sayyida Salme bin Said ibn Sultan. Sie war die Tochter des Sultans von Oman und Sansibar. Ihre Mutter, eine Tscherkessin aus dem Westkaukasus, soll als Kind versklavt und an den Sultan verkauft worden sein, der sie später zu einer seiner 75 Nebenfrauen machte.

Die meist „Salme“ genannte Prinzessin wuchs mit Halbgeschwistern und deren Müttern sowie unter den wachsamen Augen von Eunuchen in einem Palast am Meer auf. Sie lernte Lesen und heimlich auch Schreiben, was eigentlich Jungen vorbehalten war, außerdem Reiten, Fechten und Schießen. Als der Vater 1856 starb, war sie knapp zwölf Jahre alt. Drei Jahre später starb auch ihre Mutter. Inzwischen war sie für mündig erklärt und mit ihrem Erbe ausgestattet worden, zu dem drei Plantagen gehörten. Um diese bewirtschaften und einen luxuriösen Haushalt führen zu können, bedurfte es – wie sie es ausdrückte – vieler helfender Hände, was in jener Zeit bedeutete: etlicher Sklaven.

Die Insel Sansibar, an der ostafrikanischen Küste, war im 19. Jahrhundert durch den Handel mit Sklaven, Gewürzen, Elfenbein und Ebenholz zu großem Reichtum gelangt und hatte Kaufleute aus aller Welt angezogen. So auch den jungen Hamburger Handelsvertreter Rudolph Heinrich Ruete (1839-1870), dessen Residenz sich neben Salmes Anwesen befand. Rudolph und Salme lernten sich kennen und lieben. Doch als Muslimin war ihr die Heirat mit einem sogenannten Ungläubigen verwehrt. Auch auf europäischer Seite blickte man skeptisch auf die Verbindung zwischen dem jungen Hanseaten und der einheimischen Adligen. Um ihre Liebe dennoch leben zu können, floh Salme nach Aden und konvertierte zum christlichen Glauben. Die Hafenstadt Aden im heutigen Yemen gehörte damals zum britischen Kolonialreich.

Aus der Muslimin „Salme“ wurde die Christin „Emily“. Einer Heirat stand nun nichts mehr im Weg. 1867 ließ sich das Paar in Hamburg nieder, und zwar „An der schönen Aussicht“ Nr. 29. Die heute verkürzt „Schöne Aussicht“ genannte Straße am Ufer der Außenalster gehört noch immer zu den feinsten Adressen der Stadt.

In rascher Folge bekam das Paar drei Kinder. Doch schon 1870 verunglückte Ruete und starb. Emily musste nun allein für sich und ihre Kinder sorgen. Ihre finanzielle Lage gestaltete sich durch den plötzlichen Tod ihres Mannes als schwierig. Auch hatte sie aufgrund ihrer Flucht und Konvertierung zum christlichen Glauben keinen Zugriff mehr auf ihren Besitz in Sansibar.

Nur fünf Jahre lebte sie in Hamburg. Dann verließ sie die Stadt und kehrte nicht mehr zurück. Immer wieder von Armut bedroht fand sie Zuflucht in Städten wie Dresden, Rudolstadt und Berlin, meist bei Freunden, zuletzt bei ihrer inzwischen erwachsenen Tochter in Jena, wo sie 1924 starb. Ihre Urne wurde an der Seite ihres Mannes im Familiengrab der Ruetes auf dem Ohlsdorfer Friedhof zu Hamburg beigesetzt.

1886 hatte Emily unter dem Titel „Memoiren einer arabischen Prinzessin“ ihre abenteuerliche Lebensgeschichte veröffentlicht. Das Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt und machte sie weltweit bekannt. Es ist noch heute erhältlich.

Nachdem jener Platz in Hamburg-Uhlenhorst 2019 nach ihr benannt worden war, erhoben sich Stimmen, die ihr Rassismus vorwarfen. Sie hätte die Versklavung der schwarzen Bevölkerung gebilligt, ebenso die Prügelstrafe. Zwar entsprach ihre Haltung dem damaligen Denken in Sansibar, doch dieses Argument ließ man nicht gelten. Der Platz musste umbenannt werden.

So ganz wollte man Emily Ruete aber doch nicht in Vergessenheit geraten lassen. Inzwischen erinnert eine Gedenktafel an sie, und zwar am Ufer der Außenalster, dort, wo sie einst mit ihrem Mann und den Kindern gewohnt hat.

Wer war Teressa?

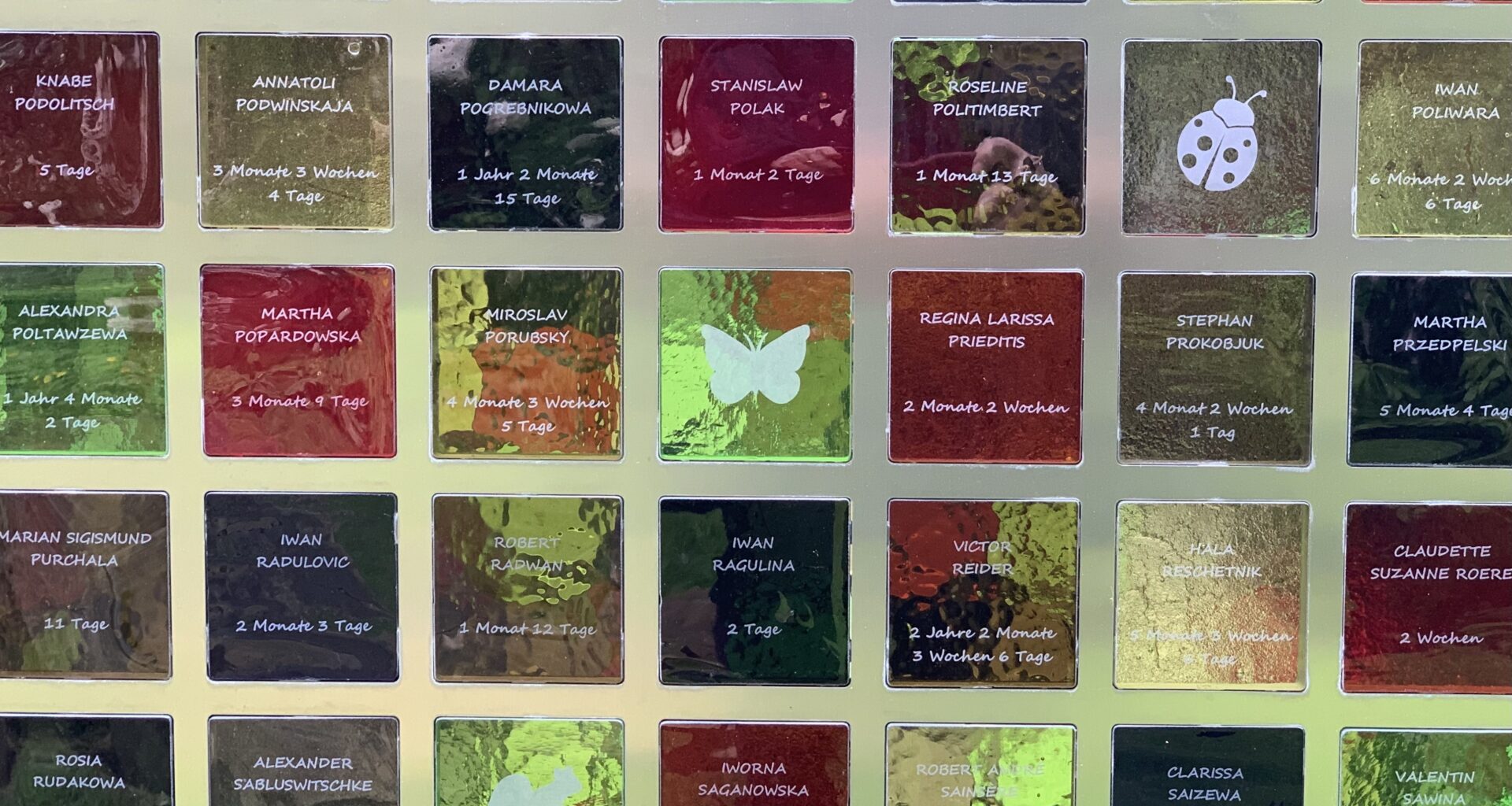

Den Kindern von Zwangsarbeiterinnen während der NS-Zeit war meist nur ein kurzes Leben vergönnt. Einige lebten wenige Tage, andere mehrere Wochen oder Monate. Sie starben infolge von Unterernährung und mangelhafter Pflege- und Lebensbedingungen. Zwischen 1942 und 1943 waren es allein in Hamburg 418 Kinder, unter ihnen Teressa. Kaum jemand erinnert sich an sie. Sie sind weitgehend vergessen.

Nur wenig ist über jenen Säugling bekannt, der am 25.12.1943 in der Geburtsklinik Finkenau zur Welt kam, also nur wenige Meter entfernt von dem heute nach ihm benannten Platz. Die Mutter, Hanka Scira, war aus ihrer Heimat Polen zur Zwangsarbeit nach Hamburg verschleppt worden. Sie war dreißig Jahre alt, ledig und hochschwanger – eine politische Gefangene im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel. Über die Haftgründe ist nichts bekannt. Am Tag der Niederkunft brachte man sie in die Finkenau.

Dort gebar sie eine Tochter, die sie Teressa nannte. Zwei Tage später, am 27.12.1943, starb das Kind. Als Todesursache wurde „Tentoriumriss“ angeführt, ein Einriss der Hirnhaut infolge einer starken Verformung des Kopfes während des Geburtsvorganges.

Was mit Teressas Leichnam geschah, ist nicht bekannt. Ihre Mutter kam anschließend ins Konzentrationslager Ravensbrück und zur Zwangsarbeit nach Neuengamme. Dort verliert sich ihre Spur. Niemand scheint zu wissen, ob sie die NS-Zeit überlebt hat.

Zwangsarbeit im Deutschen Reich

1933 begann der herrschafts- und rassenpolitische Albtraum des NS-Regimes. Neuer Lebensraum, vor allem im Osten, sollte geschaffen werden. Von einer rassischen Neuordnung Europas war die Rede, von deutschen Herrenmenschen und untergeordneten Arbeitsvölkern. Seit dem Überfall auf Polen 1939 und im Verlauf der folgenden Jahre waren Millionen deutscher Männer zum Kriegsdienst eingezogen worden. In der heimischen Wirtschaft mangelte es an Arbeitskräften, ein Zustand, der sich durch die hohen Verluste im Kriegsverlauf dramatisch verschlechterte. Um „menschlichen Nachschub“ heranzuschaffen, wurden Freiwillige aus dem Ausland mit falschen Versprechungen angeworben und zum Bleiben gezwungen. Später bediente man sich der überfallenen und besetzten Gebiete und verschleppte Männer und Frauen im arbeitsfähigen Alter. Sie wurden in Industriebetrieben wie der Rüstungsproduktion eingesetzt, in Land- und Forstwirtschaft, im Handwerk, in privaten Haushalten oder zu Trümmerarbeiten in zerbombten Stadtteilen herangezogen. Ohne sie – so heißt es heute – wäre der Krieg für Deutschland schon im Frühjahr 1942 verloren gewesen.

1944 gab es 5,7 Millionen Zwangsarbeiter in Deutschland, ein Drittel waren Frauen. Auch Kinder waren unter ihnen, die mit ihren Eltern oder Müttern verschleppt worden waren. Mit 14 Jahren galten sie als arbeitsfähig, später mit 10. Man schätzt ihre Zahl auf 1,5 Millionen.

Neben Zivilisten schickte man auch KZ-Insassen und Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit.

Zwangsarbeit in Hamburg

Die Zahlen sind erschütternd. Zur Jahreswende 1943/1944 waren in Hamburg und Umgebung etwa 95 000 Zwangsarbeiter im Einsatz. Insgesamt sollen es zwischen 1939 und 1945 etwa 400 000 bis 500 000 gewesen sein.

Sie stammten aus ganz Europa, mehrheitlich jedoch aus Polen, Russland und anderen osteuropäischen Ländern. Einige kamen aus Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Frankreich. Ein Netz von etwa 1 500 Arbeitslagern überzog das Hamburger Stadtgebiet. Die meisten waren umzäunt, bewacht und miserabel ausgestattet. Sie befanden sich nicht nur in Außenbezirken, sondern oft auch mitten in der Stadt, sichtbar für alle Bürger.

Innerhalb der nationalsozialistischen Rassenhierarchie standen Menschen polnischer Herkunft auf unterster Stufe. Sie galten als minderwertig. Ihnen wurde der Zutritt zu jedweden Einrichtungen untersagt, selbst wenn es sich um einen Gottesdienst handelte. Ohne Genehmigung der Ortspolizei durften sie ihren Aufenthaltsort nicht verlassen. Ein Stoffabzeichen auf dem linken Ärmel ihrer Kleidung machte sie mit dem Buchstaben P für alle kenntlich. Ukrainern und Russen ging es nicht viel besser. Auch sie trugen ein Stoffabzeichen, jedoch mit dem Schriftzug „Ost“ für Ostarbeiter.

Völlig außerhalb dieser Hierarchie standen Jüdinnen und Juden. Für sie galt nur eins: Vernichtung durch Arbeit.

Margot Löhr – eine bewundernswerte Frau

Seit mehr als zwanzig Jahren widmet sich die Psychologin Margot Löhr den Biografien von NS-Opfern in Hamburg. Sie macht dies ehrenamtlich und im Rahmen der Stolperstein-Aktion. Über neunzig Prozent der NS-Opfer, deren Schicksal sie recherchiert hat, waren Jüdinnen und Juden.

Bei ihren Recherchen in behördlichen Sterberegistern stieß sie immer wieder auf ausländisch klingende Namen von Kindern, die in Hamburg geboren wurden, oft aber nur wenige Tage oder Wochen gelebt haben. Als Adressen waren Zwangsarbeiterinnen-Lager angegeben. Stutzig geworden ging sie der Sache nach und legte nach langer Recherche ein zweibändiges Werk vor, in dem sie Leben, Leiden und Tod von 418 Kindern dokumentiert hat. (Herausgeber ist die Landeszentrale für Politische Bildung.)

Die Kinder sollen nicht vergessen werden

Viel zu früh traf ich ein. Bis zum Beginn der Gedenkfeier konnte ich mich noch ein wenig umsehen.

Der Teressa-Platz liegt östlich der Außenalster. Der beschauliche Eilbekkanal mit Liegeplätzen für Hausboote begrenzt ihn in südlicher Richtung. In nördlicher schließt sich ein elegantes Neubauviertel entlang der Leo-Leistikow-Allee an.

Gleich nebenan stehen die Gebäude der einst größten Geburtsklinik Hamburgs: die Finkenau, erbaut zwischen 1911 und 1914. Hier erblickte Helmut Schmidt am 23.12.1918 das Licht der Welt.

Seit 2010 ist auf dem ehemaligen Klinikgelände und in weiteren Anbauten der Kunst- und Mediencampus Hamburg angesiedelt.

Durch die Umgestaltung des Viertels war eine Freifläche entstanden, ein Platz, der nun nach Teressa benannt ist.

Ein Informationsstand bot ausführliches Bildmaterial zum Schicksal der Kinder und ihrer Mütter. Bücher lagen zur Mitnahme aus, Veröffentlichungen zu Stolpersteinen und ebenso das zweibändige Gedenkbuch zu den vergessenen Kindern.

Langsam füllte sich der Platz mit Jung und Alt, die Sitzplätze waren schnell besetzt, Spaziergänger blieben neugierig stehen und entschlossen sich zum Bleiben.

Dann wurden erste Grußworte gesprochen, der polnische Generalkonsul trat ans Mikrofon, gefolgt von einer Vertreterin des polnischen Staatsarchivs. 165 der 418 frühverstorbenen Kinder waren polnischer Herkunft gewesen.

Schließlich ergriff Margot Löhr das Wort. Ihre Arbeit hatte diese Gedenkfeier erst möglich gemacht.

Detailliert schilderte sie die fürchterlichen Bedingungen, unter denen die Zwangsarbeiterinnen leben und arbeiten mussten. Waren sie schwanger, führte dies zu der absurden Überprüfung, ob es sich um geeigneten oder unerwünschten Bevölkerungszuwachs handelte. Da Polinnen als „schlechtrassig“ galten, wurden sie zum Schwangerschaftsabbruch gedrängt. Ähnlich erging es den Ostarbeiterinnen. Stammten die Schwangeren aus West-, Süd- oder Nordeuropa war ein Abbruch untersagt.

545 Schwangerschaftsabbrüche wurden in der Finkenau bei Polinnen und Ostarbeiterinnen vorgenommen, zugleich aber auch 557 Entbindungen. Bei Schwangeren aus Belgien, Frankreich und den Niederlanden fand kein einziger Abbruch statt.

Über die Hintergründe der Schwangerschaften ist wenig bekannt. Hatte es Vergewaltigungen während der Verschleppung gegeben oder waren sie bereits vorher schwanger? Handelte es sich um Übergriffe bei der Zwangsarbeit oder waren Beziehungen zu Zwangsarbeitern oder gar deutschen Männern geknüpft worden? Die Datenlage zur Herkunft der Väter ist ähnlich dürftig.

Nach dem Wochenbett mussten die Mütter wieder täglich zehn bis zwölf Stunden schwere Arbeit leisten. Den meisten war es deshalb nicht möglich, ihr Baby ausreichend zu versorgen.

Die Säuglinge von Polinnen und Ostarbeiterinnen wurden häufig in sogenannten „Ausländerkinder-Pflegestätten“ untergebracht, in denen es an allem mangelte. Zwar stand laut einer offiziellen Verordnung jedem Kind in den ersten Monaten ein halber Liter Milch pro Tag zu, nur wird vermutet, dass diese Rationen die Kinder – wenn überhaupt – nur reduziert erreichten. Vielmehr soll die Milch häufig durch korrupte Lagerleiter auf dem Schwarzmarkt gelandet sein.

Es war klar, dass der Tod der Kinder gewollt war. Margot Löhr berichtet in ihrem Buch von einem SS-Mann, der eine solche „Pflegestätte“ besichtigt hatte und in einem geheimen Schreiben an Heinrich Himmler die unzureichende Ernährungslage schilderte. Die Kinder würden langsam und qualvoll verhungern. Wenn man sie nicht zu Arbeitskräften aufziehen und entsprechend ernähren wolle, solle man sie lieber sofort töten. Denn sonst wäre selbst die wenige Nahrung angesichts der Lebensmittelknappheit reine Verschwendung.

Dass manche Kinder dennoch überlebten, war vor allem der Solidarität unter den Müttern zu verdanken. Es gab Frauen, die nicht nur ihren eigenen Säugling stillten, sondern auch die Babys anderer Frauen, wenn diese dazu nicht in der Lage waren. In manchen Lagern gelang es ihnen, sich zwecks Betreuung der Babys in einer Gruppe zusammenzuschließen. Es soll Zwangsarbeiter gegeben haben, die heimlich Lebensmittel für sie organisierten. Auch gab es einige mutige Deutsche, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe leisteten.

Leszek – Sohn einer Zwangsarbeiterin

Gegen Ende ihrer Ansprache stellte Margot Löhr Leszek vor, einen 77jährigen Mann, der mit seiner Tochter aus Schweden angereist war. Und sie erzählt von jener Grabsteinplatte auf dem Ohlsdorfer Friedhof mit der Inschrift „Unbekanntes Kind“ und dem Hinweis auf Häftling 9272.

Das „unbekannte Kind“ war am 30.4.1945 in einem Lager im Stadtteil Sasel gestorben. Alter: 33 Tage. Aber wer war die Mutter? In den „Arolsen-Archives“, dem weltweit umfassendsten Archiv zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus, wurde Margot Löhr fündig. Die Nummer 9272 fand sich dort auf einer Papiertüte, in der die Schmuckstücke aufbewahrt worden waren (eine Armbanduhr, ein Ring und eine Kette), die man einer Polin bei ihrer Ankunft im Konzentrationslager Neuengamme abgenommen hatte. Auf der Tüte war ein Name verzeichnet: Barbara Stawicka. Dieser Name führte zu weiteren Informationen.

Barbara Stawicka stammte aus Warschau. Sie hatte sich dem polnischen Widerstand angeschlossen, war jedoch 1944 von der Gestapo aufgegriffen und ins Deutsche Reich verschleppt worden. Obwohl im vierten Monat schwanger musste sie in unterirdischen Rüstungsfabriken arbeiten, in über 400 Metern Tiefe, 12 Stunden am Tag. Wahrscheinlich brachte sie das Kind in einem Lager zur Welt. 33 Tage später war es tot.

Gegen Kriegsende rettete das schwedische Rote Kreuz Barbara Stawicka und brachte sie nach Schweden. Dort traf sie Marian Erazm Meller aus Weißrussland. Die beiden wurden ein Paar. 1946 kam ihr erster Sohn zur Welt, 1947 folgte Leszek.

Tief gerührt erzählte Leszek vom weiteren Schicksal seiner Mutter. Sie starb bereits 1952 im Alter von 28 Jahren an Tuberkulose, unter der sie seit ihrem Aufenthalt in Deutschland litt. Sein Vater fuhr damals zur See. Er konnte sich nicht um die Kinder kümmern. Für Leszek folgten schwere Zeiten. Er wuchs in Heimen und bei Adoptiveltern auf.

„Unbekanntes Kind“

Die allgemeine Betroffenheit steigerte sich, als die Sängerin Aneta Barcik ans Mikrofon trat und für das „unbekannte Kind“ und alle anderen Kinder polnischer Herkunft ein polnisches Wiegenlied sang.

16 Namen,16 Herkunftsländer

Dann traten Jugendliche der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Gertrud ans Mikrofon und nannten Namen und Herkunftsländer – den Namen eines Kindes stellvertretend für das jeweilige Herkunftsland: Teressa Scira – Polen, Andrus Toomse – Estland, Andre Lemare – Frankreich, Marianne Taus – Ungarn…

16 Namen stellvertretend für 418 Kinder, deren Mütter aus 16 Ländern stammten.

Zwischendurch erklangen Wiegenlieder, ein russisches und ein ukrainisches, dann ein französisches Chanson. Es sang Katy Carr, britische Sängerin mit polnischen Wurzeln, begleitet auf dem Akkordeon von der deutsch-amerikanischen Musikerin Anja McCloskey.

Zum Schluss eine Gedenkminute und ein Gebet, gesprochen von dem Pfarrer der Katholischen Polnischen Mission Hamburg.

Nur langsam löste sich die Betroffenheit im Publikum. Auf manchen Gesichtern glänzten Tränen. In kleinen Gruppen standen die Leute beisammen und tauschten sich mit gedämpften Stimmen aus. Dann leerte sich der Platz und auch ich machte mich auf den Heimweg. Noch lange klang in mir ein Satz nach, den Margot Löhr in ihrer Ansprache geäußert hatte: „Ich kann die Verbrechen der NS-Zeit nicht ungeschehen machen, aber ich empfinde die Verantwortung, sie zumindest aufzudecken.“

Das Engagement dieser Frau hat mich tief beeindruckt.

2 Kommentare

Die Sansibar Geschichte kannte ich aus dem Oman.

Die Zwangsarbeiterinnen wohnten in Baracken da, wo wir spazieren gehen.

Meine Doktorarbeit habe ich in der Gerichtsmedizin gemacht. Ich habe 12000 Protokolle von 1933 bis 1945 ausgewertet. Dabei waren nicht nur Bombenopfer schlimm, sondern auch die gerichtlichen Sektionen.

Meine größte Leistung war wahrscheinlich, das auszuhalten.

Dein Beitrag hat mich sehr berührt. Danke

Dorothee

Bitte füge mich in Deinen Newsletter ein.

Herzlichen Dank

Beatrice

Und Grüße von Elke